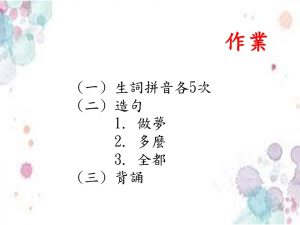

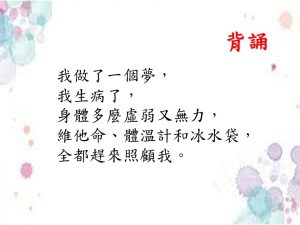

數位教學 5冊1課 C

數位教學 5冊1課 B

數位教學 5冊1課 A

妳笑起來真好看

想去遠方的山川

想去海邊看海鷗

不管風雨有多少

有你就足夠

喜歡看你的嘴角

喜歡看你的眉梢

白雲掛在那藍天

像你的微笑

你笑起來真好看

像春天的花一樣

把所有的煩惱所有的憂愁

統統都吹散

你笑起來真好看

像夏天的陽光

整個世界全部的時光

美得像畫卷

想去遠方的山川

想去海邊看海鷗

不管風雨有多少

有你就足夠

喜歡看你的嘴角

喜歡看你的眉梢

白雲掛在那藍天

像你的微笑

你笑起來真好看

像春天的花一樣

把所有的煩惱所有的憂愁

統統都吹散

你笑起來真好看

像夏天的陽光

整個世界全部的時光

美得像畫卷

你笑起來真好看

像春天的花一樣

把所有的煩惱所有的憂愁

統統都吹散

你笑起來真好看

像夏天的陽光

整個世界全部的時光

美得像畫卷

你笑起來真好看

像春天的花一樣

把所有的煩惱所有的憂愁

統統都吹散

你笑起來真好看

像夏天的陽光

整個世界全部的時光

美得像畫卷

整個世界全部的時光

美得像畫卷